Dans un monde de plus en plus industrialisé et interconnecté, les enjeux environnementaux prennent une place croissante au fil des années.

Parmi ces derniers, la qualité de l’air est sans conteste le défi majeur du XXIe siècle : au centre des discussions des Accords de Paris en 20151, de la COP 29 à Bakou en 2024 ou encore cœur de cible des rapports du GIEC2 ; elle est également au centre des plans de développement économique des nations comme le montre le plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada.3 Et si l’on se place dans l’optique purement canadienne, la qualité de l’air est un sujet d’actualité brûlant : feux de forêt dans l’Ouest canadien dont les fumées se ressentent jusqu’au Québec et aux États-Unis ; polémique autour des rejets industriels (p. ex. Fonderie Horne). C’est la raison pour laquelle l’analyse des émissions atmosphérique est une science incontournable bien que méconnue, et dont les retombées tant économiques qu’environnementales sont encore souvent sous-évaluées.

Analyser les émissions atmosphériques, c’est comme vérifier la composition d’un plat dans un grand restaurant : on va chercher à déterminer ce qu’il y a dedans, dans quelles proportions, et si certains ingrédients sont indésirables et/ou peuvent avoir des effets sur la santé, le climat, l’environnement… Ces informations sont requises dans de multiples contextes dont les plus connus sont :

- Répondre aux exigences légales : chaque pays et/ou province imposent des limites strictes pour l’émission dans l’atmosphère de certaines substances réglementées (p. ex. dioxines, furanes, formaldéhyde, particules…)

- Protéger l’environnement et la santé : certains gaz contribuent au réchauffement climatique quand d’autres nuisent à la qualité de l’air et occasionnent des troubles respiratoires ; et certaines substances formées durant la combustion sont toxiques, voire cancérigènes.

- Optimiser les processus industriels. L’analyse des émissions atmosphériques d’une usine donnée va permettre d’obtenir de précieux renseignements sur l’efficacité de combustion ; permettant à terme de réduire les pertes, améliorer l’efficacité énergétique, voire diminuer les risques de bris matériel.

Parmi les substances émises, voici les principaux gaz réglementés :

- CO – Monoxyde de carbone : gaz incolore et inodore, toxique pour l’homme.

- CO₂ – Dioxyde de carbone : principal gaz à effet de serre d’origine humaine.

- NOₓ – Oxydes d’azote : contribuent au smog (fumées) et aux pluies acides.

- SOx – Oxydes de soufre : irritants et précurseurs de particules fines.

- COV – Composés organiques volatils : famille de substances à effets multiples (cancers, maladies pulmonaires…). Parmi les plus importants, on retrouve le benzène, le formaldéhyde et les hydrocarbures (e.g. méthane - CH4).

- Poussières / PM10 / PM2,5 : particules inhalables pouvant pénétrer profondément dans les poumons.

- Dioxines et furanes : composés toxiques, souvent présents à l’état de traces.

Le contrôle des émissions issues de sources mobiles (véhicules) ou naturelles (volcans, feux de forêt) étant impossible eu égard à la forte disparité des émetteurs, à leur dispersion sur le territoire et enfin à l’imprévisibilité des émissions (sources naturelles) ; les efforts de contrôle et d’analyse se concentrent sur les sources fixes (usines chimiques, cimenteries, incinérateurs de déchets, chaudières industrielles…). En effet, ces dernières émettent de manière ponctuelle, souvent par cheminée, ce qui permet un prélèvement localisé et représentatif des substances relarguées dans l’atmosphère.

En 2023, les principales sources anthropiques responsables de la majorité des émissions de polluants atmosphériques au Canada étaient les suivantes : industrie gazière et minière (SOx et NOx), agriculture (NH3) et enfin, transport (composés organiques volatils ou COVs).4 Il est important de mesurer ces émissions pour prendre les mesures correctives appropriées. Au Québec, ces mesures, ainsi que les concentrations maximales admissibles, sont encadrées par le ministère de l’Environnement à travers le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA).5 Ce guide regroupe les protocoles d’analyses à utiliser en laboratoire, la localisation des ports d’échantillonnage pour les prélèvements, ainsi que le type de matériel à utiliser.

Bien qu’il existe une pléthore de sondes et d’appareils d’analyses portatifs capables de déterminer les concentrations en gaz dans des émissions, dans le cadre de campagnes officielles d’échantillonnage, il est nécessaire de pouvoir mesurer les émissions de gaz standards (O2, CO, CO2, NOx, SOx…) ainsi que certains composés plus exotiques (dioxines/furanes, formaldéhyde…), ainsi que les émissions de particules. Il est alors nécessaire d’utiliser un système de prélèvement d’émissions complet, comme le système APEX (APEX Instrument) (Figure 1).

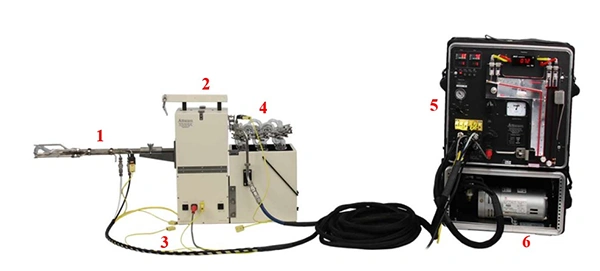

Figure 1: Train d'échantillonnage des gaz (Système Apex - Innofibre)

Figure 1: Train d'échantillonnage des gaz (Système Apex - Innofibre)

Ce type de matériel est généralement constitué de plusieurs éléments :

- Une sonde d’échantillonnage (1), introduite dans le conduit ou la cheminée via des ports d’échantillonnage (dont l’emplacement est défini par le guide RAA6); permettant de capter les gaz et autres particules. Elle est constituée d’un matériau résistant à la chaleur et à la corrosion (acier inoxydable, titane, ou encore quartz) et peut être chauffée pour éviter la condensation des composés volatils (COVs).

- Une zone de filtration primaire (2) qui va capter les particules (prélèvement isocinétique). Afin de les préserver de l’humidité, les filtres, généralement en fibre de verre, sont conservés en étuve avant d’être mis en place pour les essais.

- Une ligne de transfert chauffée (3) : simplement un tuyau flexible en PTFE, chauffé sur toute sa longueur pour acheminer les gaz vers les zones de collecte et ainsi éviter leur condensation prématurée.

- Des pièges / zones de collecte (4) : il s’agit de flacons en verre, refroidis par un bain de glace afin de condenser et récupérer les gaz collectés. En fonction des gaz à analyser, les flacons peuvent contenir des réactifs qui vont spécifiquement piéger un ou des composés particuliers (g. DNPH pour le formaldéhyde; résines XAD-2 pour dioxines/furanes…).

- Le système comprend également une console (5) permettant de mesurer et contrôler le débit et le volume prélevé. Elle permet également de suivre les concentrations de certains gaz standards (O2, CO, CO2).

- Enfin, le tout est complété par une pompe d’aspiration (6) permettant de créer le débit nécessaire à l’intérieur du train d’échantillonnage.

Une fois que les prélèvements sont effectués et les gaz sont collectés, les échantillons sont envoyés au laboratoire pour les analyses par HPLC et autres GC-MS. Les résultats fournissent aux exploitants une source précieuse d’informations. En effet, certains facteurs comme la présence de dioxines/furanes ou la concentration en CO ou en particules mettront en lumière une mauvaise combustion dans la chaudière et par conséquent des pertes énergétiques. La présence de métaux ou d’halogènes dans les émissions présentera un risque élevé de corrosion ; et un fort taux de particules indiquera un risque de formation de créosote et potentiellement l’obstruction des conduites.

En définitive, les analyses des émissions atmosphériques représentent bien plus qu’une simple obligation réglementaire : elles constituent un véritable levier de connaissance, de contrôle et d’amélioration continue. En mesurant les polluants émis, elles permettent non seulement de garantir la conformité légale et d’éviter des sanctions, mais aussi d’évaluer l’impact réel sur l’environnement et la santé publique. Elles offrent aux industriels des outils concrets pour optimiser leurs procédés, améliorer leur performance énergétique et réduire leurs rejets. Enfin, elles favorisent la transparence et la responsabilité sociétale, en renforçant la confiance des citoyens, des autorités et des partenaires économiques. Ainsi, l’analyse des émissions atmosphériques s’impose comme une étape clé pour concilier activité industrielle, protection de l’environnement et acceptabilité sociale.

Références :

1 U. Nations, L’Accord de Paris | Nations Unies, https://www.un.org/fr/climatechange/paris-agreement, (accessed August 11, 2025).

2 AR6 Synthesis Report, https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/, (accessed August 11, 2025).

3 Environnement et changement climatique Canada, Plan de réduction des émissions pour 2030, Environnement et changement climatique Canada, 2022.

4 E. et C. climatique Canada, Émissions de polluants atmosphériques, https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/emissions-polluants-atmospheriques.html, (accessed August 11, 2025).

5 architecture de gestion de l’information législative-legal information management system Irosoft, - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/Q-2,%20r.%204.1, (accessed August 13, 2025).

6 Guay, M., Lecours, M., and Pelletier, L., 2014, 460.

La mission d'Innofibre

« Contribuer au positionnement technologique et au développement durable de l’industrie papetière et du bioraffinage au Québec, en soutenant l’innovation et la diversification des produits issus de la biomasse et en adaptant les technologies papetières. »

Olivier Rezazgui,

Chercheur, Innofibre